一提到“双十一”

小伙伴们都兴奋不已

这可是个为购物“不择手段”的日子

但买的太多

难免会遇到棘手问题

近日

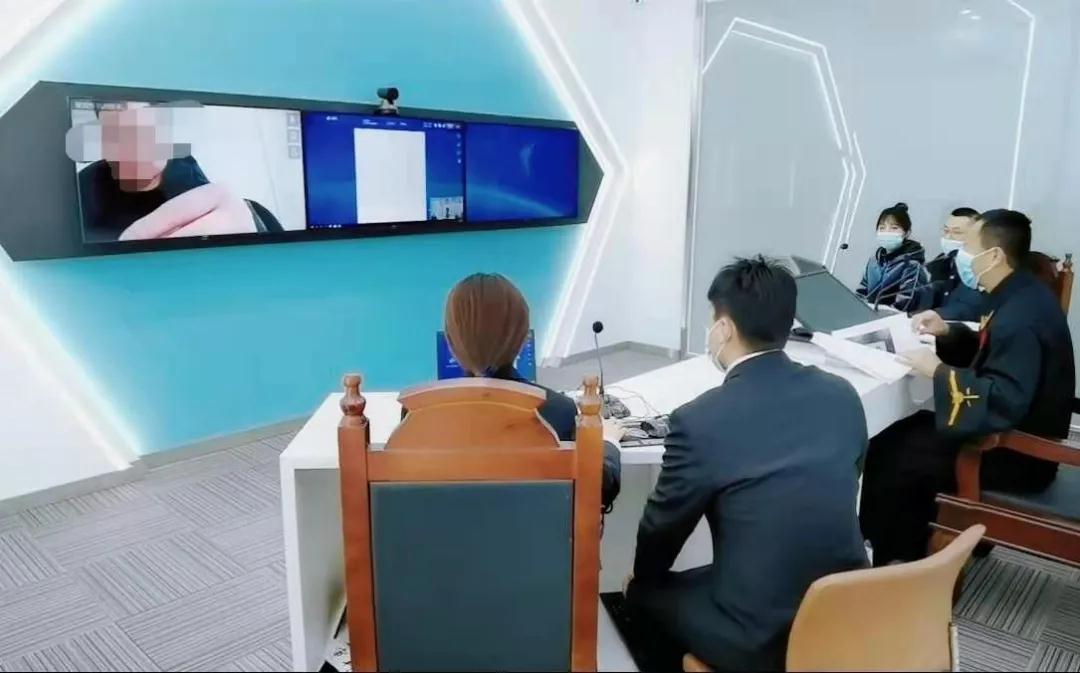

穆棱市法院就通过网络审判法庭

审理了一起

因双十一网购引发的消费者维权案

案情简介

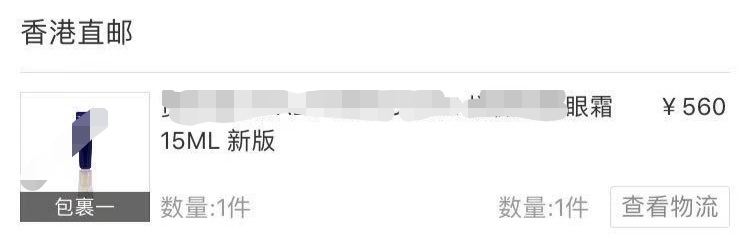

杭州某信息科技有限公司在某电商平台销售化妆品。2020年“双十一”期间,肖某在该平台以优惠价格购买了某品牌系列眼霜,产品图片为“XX小蓝瓶”,并附文“【XX专柜版】XX眼霜 15ML 新版”,载明价格为560元。

收货后,肖某发现所收商品并非平台中展示的产品,而是价格更为便宜的另一款产品,产品描述与其收到的实物不符。遂肖某将卖家诉至穆棱市法院要求该公司全额退货退款,同时要求三倍赔偿。

因被告公司远在杭州,综合多种因素,承办法官决定组织双方通过“网络审判法庭”进行远程视频庭审。

穆棱市法院网络审判法庭

庭审中,原、被告双方围绕案件争议焦点展开激烈辩论。

原告认为,普通消费者在该APP上购物时买到了与商品页面描述不相符的产品,原告做出了购买网页所展示产品的真实意思表示,却收到了价格更为便宜的另一款产品,并非重大误解。而被告则认为,原告收到的实物是网页所展示产品的新版,因公司过失未及时将网页图片及内容进行更新,故不存在故意欺诈行为。双方各执一词,互不相让。

庭审结束后,为了查清事件事实,承办法官登录了销售该款商品的官网进行调查,发现被告所发货的产品与其网页展示产品确为两种不同产品,并非如被告所说系新版产品。

根据《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第68 条、《侵害消费者权益行为处罚办法》第十六条的规定,承办法官认为欺诈行为应当以客观检验法来认定,即根据经营者在出售商品或提供服务所采用的手段和一般消费者的辨识能力来加以判断。

本案中经营者对商品或服务的说明存在虚假或隐瞒,足以使一般消费者受到误导,消费者因受误导而接收了经营者的商品或服务,而一般消费者在此情况下如果知道事实真相即不会接受该商品或服务。同时,按照《消费者权益保护法》第五十五条规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。

经过承办法官耐心地释法析理,被告认识到了自身的问题,决定以此为鉴在全公司内进行培训,被告诚恳解决问题的态度获得了原告谅解,最终同意被告给付1500元赔偿款的解决意见,并撤回了起诉。

法官提醒

网络与线下的购物区别,就是商品不可现场辨识,只能凭借店家的宣传页面等辨别商品的品牌、型号等基本产品信息。于是,部分网络商铺在出售商品时,可能存在“以次充好”、“虚假宣传”等行为,消费者应仔细观察,谨防上当受骗。同时,商家也要注意,即使并非故意虚假宣传,只要其行为能够造成一般消费者误解且不能自证是否故意,也可能会承担赔偿责任。